邓超在节目里讲过一个段子:乐牛配资

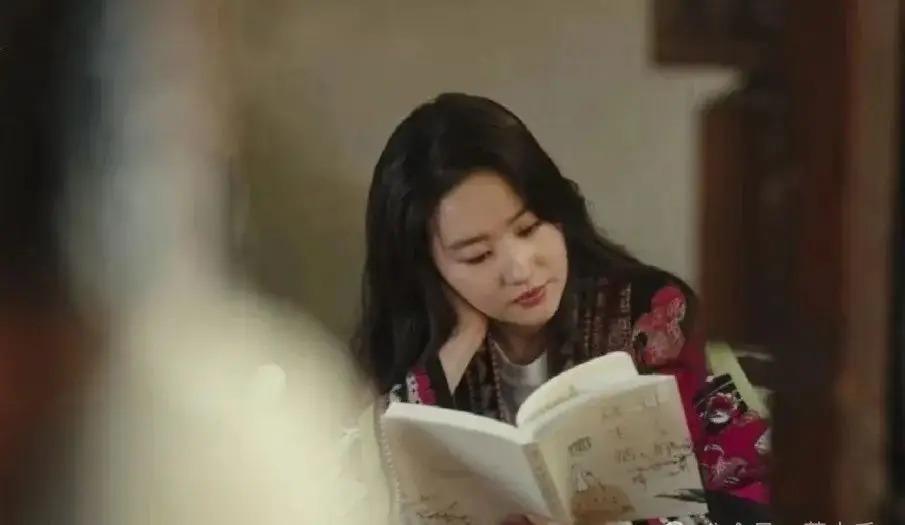

“在片场,刘亦菲总抱着一本书。我起初以为她在拗‘文艺’人设,直到有天我路过她休息棚,发现她真的在划重点,还折了一页小角,那一刻我才相信——她是把书当氧气瓶。”

这个细节被反复转述,是因为它击中了内娱的稀缺性:一个顶流花旦,居然把阅读当作“刚需”,而不是“装饰”。

万茜说,刘亦菲在剧组几乎不碰手机,手里只有两样东西:剧本和书。

刘亦菲之所以有“神仙姐姐”的称号,或许在外人眼里是个花瓶,其实是靠内涵打造出来的。

01

刘亦菲1987年出生在武汉,父亲安少康是法语教授,或许先天就带有学霸的基因。

但是4 岁那年,她父母离异,她随母姓改名“刘茜美子”。

10岁那年,她随妈妈移民纽约,拿美国护照,读的是纽约路易斯·巴斯德中学。

这段“无根”的青春期给了她两件礼物:

语言切换能力——英文思维与中文语感同样流利;

观察者的眼睛——永远先把自己调到“局外人”视角,再决定要不要走进去。

乐牛配资

乐牛配资

2002 年,15 岁的她暑假回国拍了一支地产广告,被《金粉世家》制片人一眼相中,成了骄纵的“白秀珠”。

随后 4 部古装剧——王语嫣、赵灵儿、小龙女——让她在 19 岁之前完成了“国民初恋 + 武侠白月光”双重加冕。

别人大学四年毕业,她四年“毕业”了三件事:北京电影学院史上最小考生(15 岁破格录取);

毕业论文《论影人的创造力》全班最高分;

02

正当所有人以为她会顺势冲进国际舞台,她却突然“消失”两年——推掉 14 个剧本,去上表演工作坊、读英文原著、练剑术和太极。

用她的话说:“我害怕自己只是最后一个角色的复制品。”

或许,只有靠知识与内涵托举的清醒,

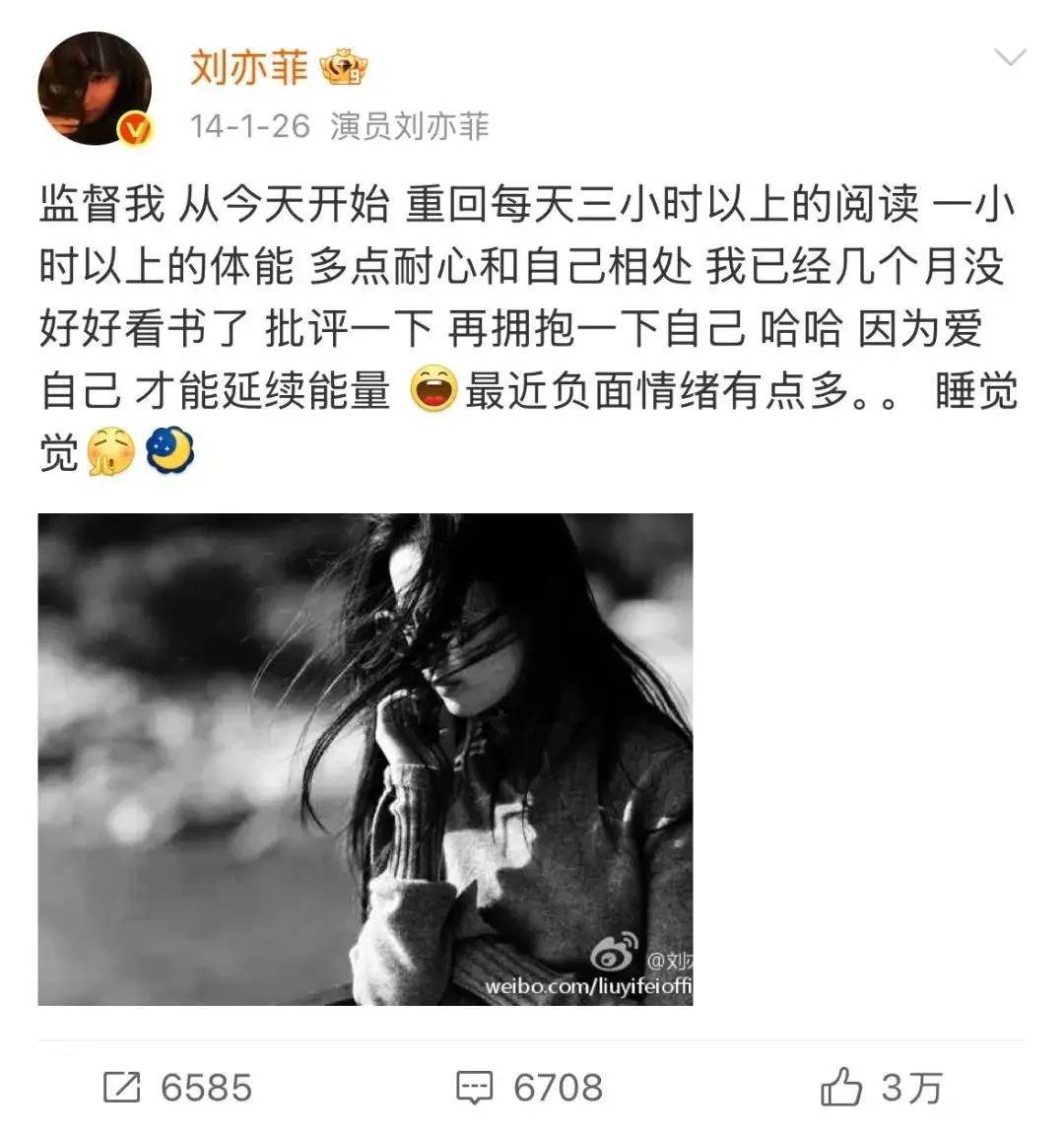

在片场不拿手机只拿书、每天固定 3 小时阅读,是她在 20 岁出头就给自己开的“心理处方”。

采访时她说:“阅读是把我重新组装起来的过程。”

面对舆论,她选择“让子弹飞一会儿”,再让作品说话——这是书里的智慧,也是她的人生实践。

在访谈中,刘亦菲总是:“恐惧不会带我走远,热情会。”“不争辩,是一种节能。”“真诚是最不浪费能量的事。”

这些话信手拈来,都是长期积累的结果。

03

刘亦菲的包里永远有一本“能单手打开的小开本”,排队 3 分钟也读 3 分钟。

她看完书会折一个极小的角,像给“思想的共鸣”打一个结。

而且她还有一个习惯,在书后空白页写一句话——“谢谢你替我说出我没说出的。”

这三个动作都不需要额外设备,却能把阅读从“消费”变成“对话”。

刘亦菲在一次群访里被问:“你怕老吗?”

她答:“我不怕容颜老去,我怕脑袋空空。”

或许,这就是她 20 多岁就能“开悟”的秘密:把阅读当成“可随身携带的避难所”,把书页当成“防碎膜”。

一次访谈,主持人问她:“你现在最怕什么?”

她答:“怕停止生长。”

38 岁,她仍把自己当作“未完成式”

从“安风”到“刘茜美子”再到“刘亦菲”,名字换了三次,身份拆了又重组;

唯一没换的乐牛配资,是她始终把自己放在“待续”的页面,而不是“已完结”的章节。

富灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。